Imaginamos el pasado como un lugar de conocimiento rudimentario, un tiempo donde la superstición reinaba sobre la ciencia. Pero de vez en cuando, la arqueología desentierra una anomalía, un hecho tan discordante que obliga a reescribir capítulos enteros de la historia humana. En las arenas áridas de la costa sur peruana, en el corazón de una cultura que floreció dos milenios antes que los incas, se encontraron no solo textiles de una belleza insuperable, sino también cráneos. Cráneos que susurraban una historia imposible: la de una exitosa y sofisticada práctica de la neurocirugía.

La historia no es lo que sucedió, sino lo que se cuenta. Y a veces, los huesos cuentan una historia que las crónicas olvidaron.

Este no es el relato de un accidente aislado, sino de una práctica médica sistemática y refinada. Los cirujanos de la cultura Paracas, armados con herramientas de obsidiana y un conocimiento anatómico que desafía toda explicación, abrieron las cabezas de sus pacientes con una precisión asombrosa. La verdadera pregunta no es si lo hicieron, sino cómo lograron tasas de supervivencia que la medicina occidental no igualaría hasta siglos después. El estudio de la neurocirugía de Paracas no es solo una curiosidad arqueológica; es una confrontación directa con nuestra percepción del «progreso» y el conocimiento antiguo.

El eco del bisturí en el desierto

Entre el 700 a.C. y el 200 d.C., la cultura Paracas dominó un paisaje implacable. Su mundo era una franja desértica atrapada entre el océano Pacífico y las estribaciones andinas. En este entorno, donde la vida misma era un desafío, floreció una sociedad compleja que desarrolló no solo un arte textil sin parangón, sino también estas avanzadas técnicas quirúrgicas. La aparente contradicción entre la simplicidad de su entorno y la complejidad de su medicina es precisamente lo que hace a los Paracas tan fascinantes. No necesitaron grandes ciudades de piedra para albergar un conocimiento que hoy nos parece casi de ciencia ficción.

Un quirófano de arena y obsidiana: ¿Cómo lo hacían?

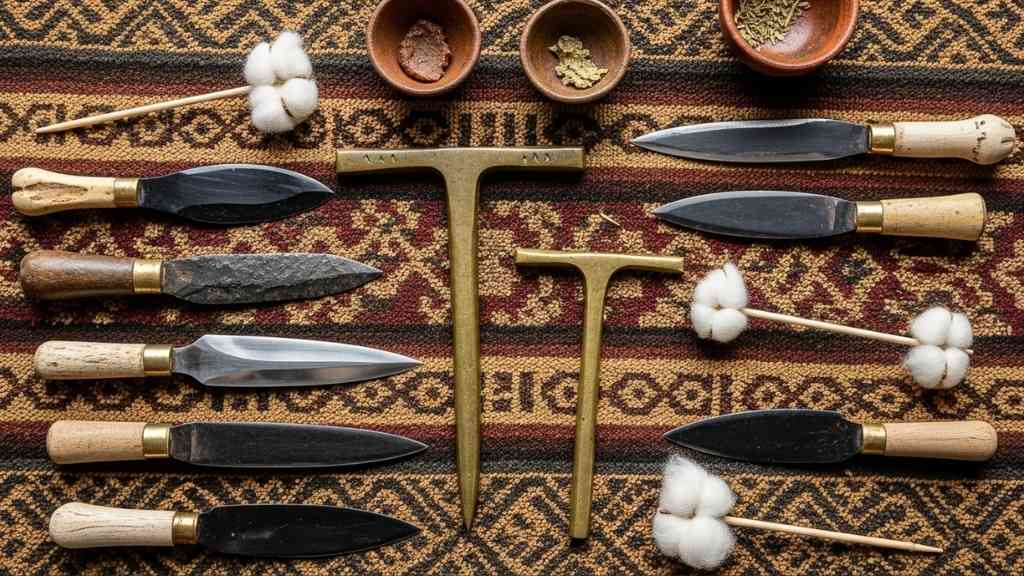

El procedimiento, conocido como trepanación craneana, se realizaba con una audacia y método que hielan la sangre. El cirujano Paracas probablemente utilizaba hojas de coca como anestésico local y chicha de jora (una cerveza de maíz) para sedar al paciente. El instrumental quirúrgico, lejos de ser primitivo, era altamente especializado: cuchillos y lascas de obsidiana para las incisiones, cinceles y mazos de madera o hueso para trabajar el cráneo, y pinzas de dientes de cachalote para extraer fragmentos óseos. La precisión de sus cortes y el cuidado para no dañar la delicada membrana de la duramadre revelan un profundo entendimiento de la anatomía craneal.

Las técnicas variaban, demostrando un repertorio quirúrgico adaptable:

- Raspado: Desgaste gradual de la superficie del cráneo hasta crear una abertura.

- Cortes rectangulares: Se realizaban cuatro incisiones para levantar una placa ósea cuadrada.

- Perforación circular: Se usaba un instrumento para perforar el hueso en una serie de puntos contiguos, que luego se unían para crear una apertura circular.

Esta capacidad de sistematizar y aplicar diferentes métodos según el caso es una marca inconfundible de una verdadera praxis médica. Es una lógica que resuena con otras hazañas de ingeniería y ciencia andina, como las que se pueden observar en el enigmático laboratorio agrícola de Moray, donde la experimentación era la clave del éxito.

La evidencia innegable: Cráneos que vivieron para contar la historia

📊 Dato Impactante: El análisis de cientos de cráneos trepanados revela que más del 60% de los pacientes sobrevivieron a la operación, y muchos vivieron años e incluso décadas después. La prueba es la regeneración ósea visible alrededor de los bordes de la herida quirúrgica, un proceso biológico que solo ocurre en un individuo vivo. Estas tasas de supervivencia son extraordinarias, superando con creces las de las trepanaciones realizadas durante la Guerra Civil Estadounidense, casi dos mil años después, donde la mortalidad rondaba el 90%.

Estos cráneos no son meros artefactos; son el testimonio de personas que confiaron sus vidas a estos maestros cirujanos y ganaron. Enfrentarse a esta evidencia tangible, ver la caligrafía del hueso sanado, transforma la historia de un dato abstracto a una realidad humana sobrecogedora. Es el mismo sentimiento de conexión directa con el pasado que muchos viajeros buscan al explorar los vestigios del mundo precolombino, una experiencia que se siente de forma palpable en excursiones a lugares cercanos como las Islas Ballestas y el oasis de Huacachina, portales a un paisaje que apenas ha cambiado desde tiempos de los Paracas.

Más allá de la medicina: ¿Ritual, estatus o ciencia?

La pregunta inevitable es ¿por qué? La razón más evidente era el tratamiento de traumatismos craneoencefálicos, probablemente producto de conflictos tribales con hondas y mazas. Sin embargo, no todos los cráneos operados muestran evidencia de fracturas previas. Esto abre la puerta a otras interpretaciones. La cosmovisión andina concibe que ciertas dolencias, como dolores de cabeza crónicos o enfermedades mentales, podían ser causadas por espíritus atrapados en la cabeza. Desde una perspectiva pragmática, es posible que estas «dolencias espirituales» fueran en realidad síntomas de presión intracraneal u otros desórdenes neurológicos, y la trepanación, al aliviar esa presión, funcionara como una cura efectiva.

Aquí es donde la línea entre medicina, magia y religión se difumina, obligándonos a cuestionar nuestras propias categorías. ¿Son estas creencias «mitos» primitivos, o representan un sofisticado sistema de gestión de la salud codificado en el lenguaje de la metáfora? ¿Qué revela sobre la arquitectura de nuestra propia conciencia el hecho de que estemos programados para buscar una causa, ya sea un espíritu o un tumor, y una cura, ya sea un ritual o una cirugía?

El legado de la Neurocirugía de Paracas en los Andes

Misteriosamente, un conocimiento tan avanzado parece haberse diluido con el tiempo. Aunque culturas posteriores, incluidos los Incas, practicaron trepanaciones, nunca alcanzaron la misma fineza técnica ni las asombrosas tasas de supervivencia de los maestros de Paracas. Es como si un linaje de cirujanos geniales hubiera surgido en el desierto, perfeccionado su arte durante siglos y luego desaparecido, llevándose consigo la mayor parte de sus secretos. Este fenómeno nos recuerda la fragilidad del conocimiento y cómo grandes avances pueden perderse en las arenas del tiempo, dejando solo preguntas y un profundo respeto por lo que fueron capaces de lograr.

Los cráneos de Paracas son, en última instancia, un diálogo silencioso. Nos hablan de una cultura que miró de frente al dolor y al misterio del cerebro humano y, en lugar de retroceder con miedo, avanzó con un bisturí de obsidiana. Son un recordatorio de que la genialidad no pertenece a ninguna época o geografía, y que las respuestas a algunos de los enigmas más profundos de nuestro pasado podrían estar esperando, no en textos antiguos, sino grabadas en los huesos de nuestros ancestros. Si este eco de un Perú olvidado resuena contigo y quieres explorar los paisajes que aún guardan estos secretos, conversemos directamente y diseñemos juntos una expedición a la altura de tu curiosidad.